Traumatologie

Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Die chirurgische Therapie traumatischer Verletzungen im Mund-, Kiefer und Gesichtsbereich (MKG) ist eine Basisfertigkeit in der Patientenversorgung unserer Klinik. Während des ersten Weltkrieges entwickelte sich die MKG-Chirurgie zu einer eigenständigen Disziplin, um komplexe Gesichtsverletzungen adäquat mit entsprechender Expertise versorgen zu können. Oberstes Ziel der Behandlung war und ist dabei immer ein optimales funktionelles und ästhetisches Ergebnis. Dies erfordert im Gesicht, mit der für Menschen identitässtiftenden Bedeutung (äußeres Erscheinungsbild mit Mimik und Emotionsausdruck), sowie im Bereich des Mittelgesichts und der Kiefer mit ihren Grundfunktionen wie z. B. Sehen, Atmen, Sprechen, Schlucken und Kauen unsere besondere MKG-chirurgische Expertise.

In der ersten Untersuchung werden weichgewebige und/oder knöcherne Traumafolgen festgestellt, um eine entsprechende Therapie einzuleiten. Bei rein weichgewebigen Verletzungen, wie z. B. Rissquetschwunden durch einen Unfall, Sturz oder einen Hunde-/Katzenbiss ist eine angemessene, primäre Wundversorgung, ggf. mit stationärem Aufenthalt zur prophylaktischen Antibiotikagabe entscheidend für einen zufriedenstellenden Therapieerfolg. Eine Zeitverzögerung oder sekundäre Wundheilung, mindert den Erfolg und kann eine spätere Wundrevision notwendig machen.

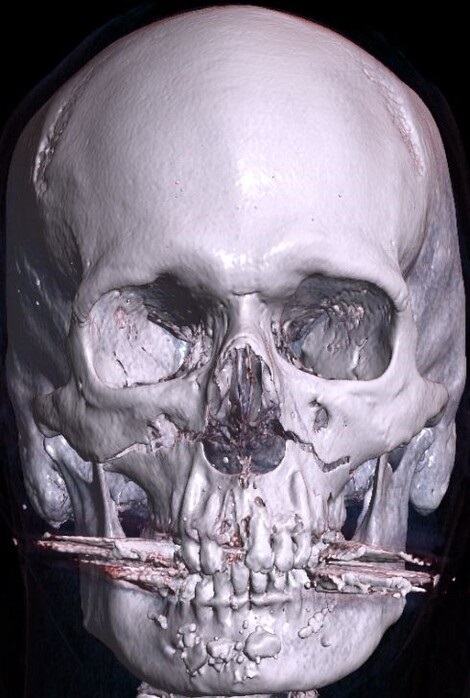

Bei knöchernen Verletzungen (Frakturen) stehen uns moderne, bildgebende Verfahren zur Diagnostik und Therapieplanung zur Verfügung. Besonders die Computertomographie (CT) ermöglicht uns als Schnittbildverfahren, eine genaue dreidimensionale Diagnostik und Indikationsstellung der Therapie. Hierbei kann in Abhängigkeit des Schweregrades und der betroffenen Strukturen ein sofortiges oder abwartendes, verzögertes operatives Vorgehen notwendig sein. Auch ein konservatives Therapiekonzept ohne die Notwendigkeit einer Operation spielt in unseren Überlegungen eine Rolle. Sollte eine Operation mit knöcherner Frakturreposition und Stabilisierung durch Titanplatten und -Schrauben nötig werden, sind wir bemüht die chirurgischen Zugangswege in ästhetisch unauffälligen Gesichtsbereichen auszuwählen, um eine möglichst unauffällige Narbenbildung zu erreichen und vulnerable Strukturen zu schützen (insbesondere Nerven mit motorischer und sensibler Funktion).

Eine Schnittführung durch die äußere Gesichtshaut kann hierbei häufig durch einen Schnitt in der Mundhöhle oder im Unterlid vermieden werden.

Unter anderem bei der häufigsten Gesichtsschädelfraktur am Jochbein (Wangenknochen), welche vielfach mit einer Fraktur des Orbita-(Augenhöhlen)bodens einhergeht, verwenden wir je nach Ausmaß der Fraktur, patientenspezifische Implantate (PSI), um eine möglichst symmetrische Rekonstruktion der Orbita zu ermöglichen. Frakturen mit kleinerem Ausmaß werden an unserem Standort durch Einlage von PDS-(Polydioxanon)Folie behandelt. Das gleiche gilt für Unterfrakturen (Abbildung 1), welche mit steigender Anzahl betroffener Lokalitäten in ihrer Komplexität zunehmen. Hierbei ist genau wie bei Frakturen des Oberkiefers (Abbildung 2) die Wiederherstellung der Kaufunktion mit dem vorbestehenden regelhaften Biss das oberste Ziel.

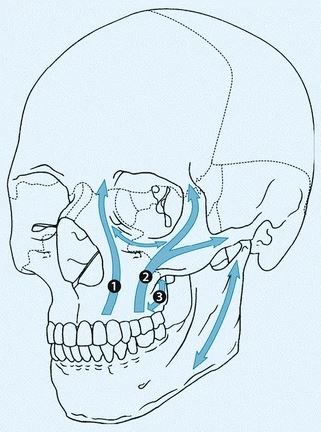

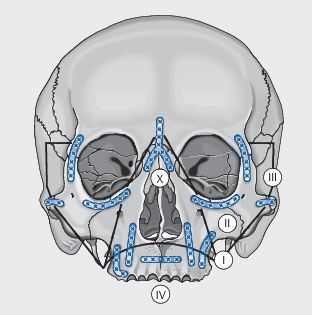

Einen zentralen Anteil an der Behandlung von Gesichtsschädelfrakturen hat die Wiederherstellung der Stützpfeiler im Gesichtschädel, wodurch die anschließende Übungsstabilität gewährleistet wird (Abbildung 3). Diese Stützpfeiler sind Linien der Kraftübertragung und sind wichtig für die Stabilität bei der normalen Kaubelastung. Daher werden frakturierte Knochenanteile nach der Reposition besonders in diesen Bereichen mit kleinen Titanplatten fixiert (Abbildung 4). Nach Abschluss der Knochenheilung, in der Regel nach 6-9 Monaten, empfehlen wir die operative Entfernung dieser Titanplatten im Normalfall durch die gleichen Zugangswege.

Abbildung 4: Mögliche Plattenlokalisationen zur operativen Frakturversorgung im Mittelgesicht. I: Le-Fort-I Fraktur, II: Le-Fort-II Fraktur, III: Le-Fort-III Fraktur, IV: Sagittalfraktur des Oberkiefers, X: Nasenbeinfraktur; Quelle: Wilde F et al. Prinzipien der Osteosynthese im Bereich des Gesichtsschädels. Laryngo-Rhino-Otol 2022; 101: 713–728; © Thieme 2018

Die Universitätsmedizin Göttingen ist ein überregionales Polytraumazentrum mit eingespielter Zusammenarbeit der benachbarten Fachabteilungen. Rund um die Uhr steht im gesamten Jahr ein erfahrenes Behandlerteam für eine adäquate Patientenversorgung zur Verfügung.

Das könnte Sie auch interessieren